真夏日続き、とても単衣に衣替えできず、夏の着物でも汗だくですが、こんな中でも、あさっては、はや仲秋の名月。

お干菓子は、すっかりお月見気分で。

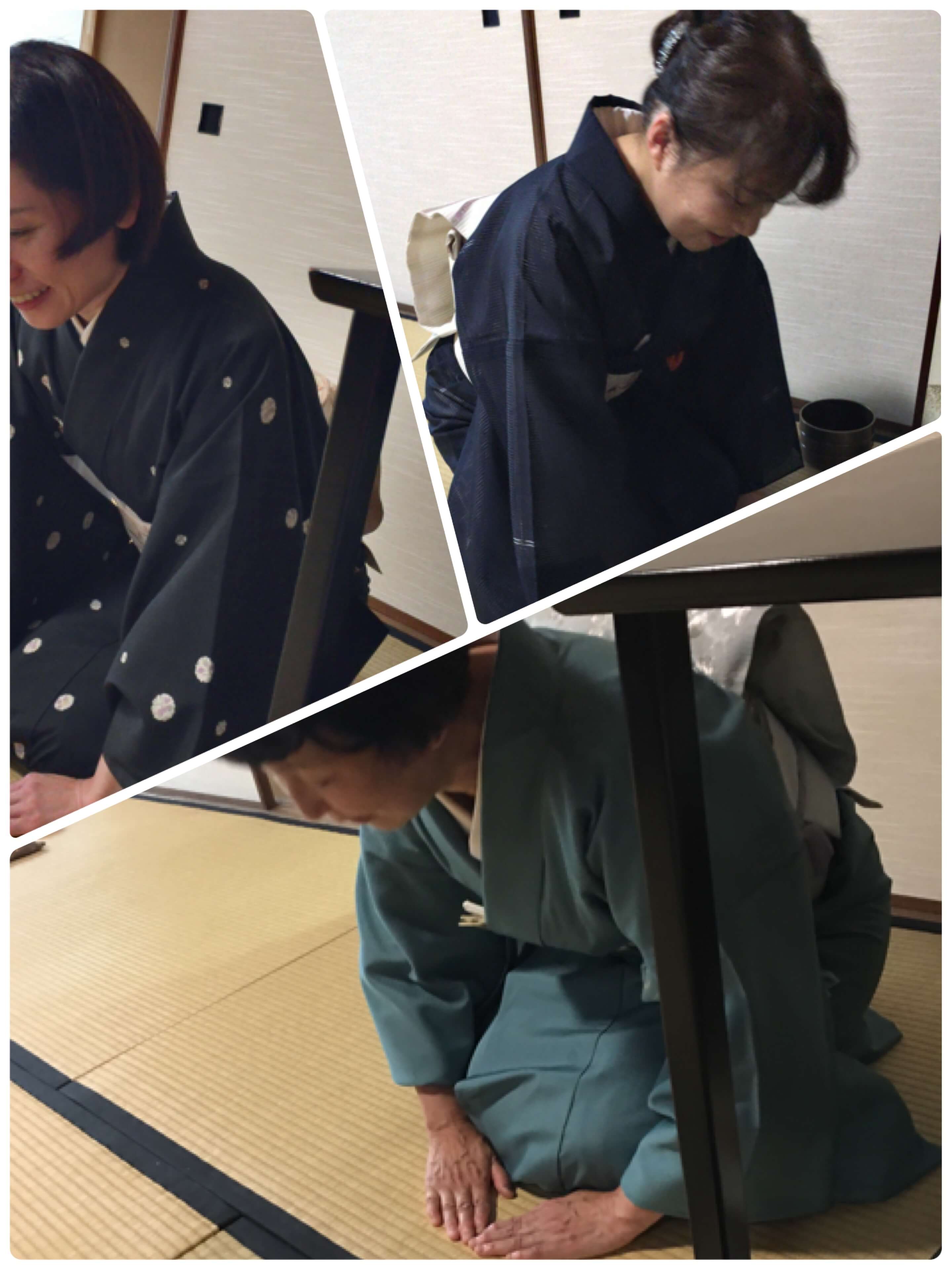

一服のお茶に 心をこめて

真夏日続き、とても単衣に衣替えできず、夏の着物でも汗だくですが、こんな中でも、あさっては、はや仲秋の名月。

お干菓子は、すっかりお月見気分で。

一路庵、茶花園も、少しずつ仲間が増えてきて、お稽古で珍しいお花を紹介できるようになってきました!

毎日、虫と格闘しつつ、育てています!

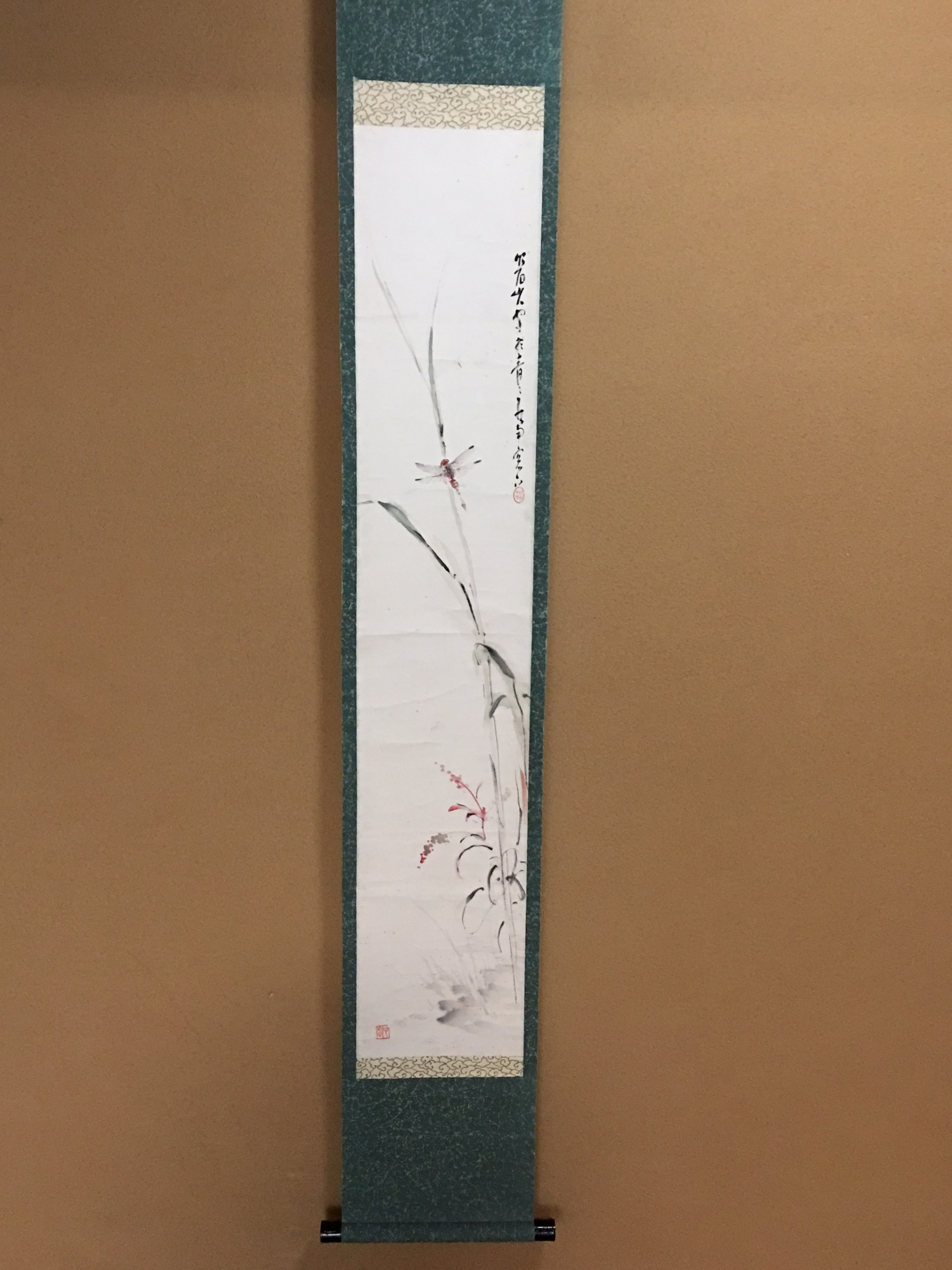

床の間を楽しみに来てくださっている社中の皆さん、

時々がっかりさせますが、ご容赦を😅

今回は、うまくお稽古に合わせて咲かなかった残念なお花紹介です。

上は、トケイソウ。

時計の長針と短針のように見えることから名付けられたそうですが、周囲の花々に巻きつく、少し暴れものです😭

下は、センノウ(仙翁)

はっきりとした色が、床の間にとても映えます。

9月のお稽古がスタートしました!

まだまだ暑い日が続きますが、しつらいは、秋🌙

【秋風一声雁】

左側、

⭐️黄色の花、女郎花(おみなえし)は、秋の七草のひとつ。

⭐️赤のムクゲは、祇園守

右側、

⭐️ピンクの花は、御柳(ぎょりゅう)

⭐️白の花は、桜蓼(サクラタデ)

よく見ると、小さい可憐な花が🌸

9月9日は、重陽の節句。別名菊の節句。

また、ちょうどその頃が、二十四節気、暦の上で、白露。

菊と白露のお干菓子が、秋の訪れを感じさせてくれます。

長雨が続き、数日一路庵茶花庭の点検を怠ったところ、今日朝見てみるとこんなキノコが💦💦

キノコに詳しい人によると、キコガサタケ

という名前の毒キノコとか😭😭

すぐに処分!!

他の茶花は、強い風にもめげずに、健やかでした。

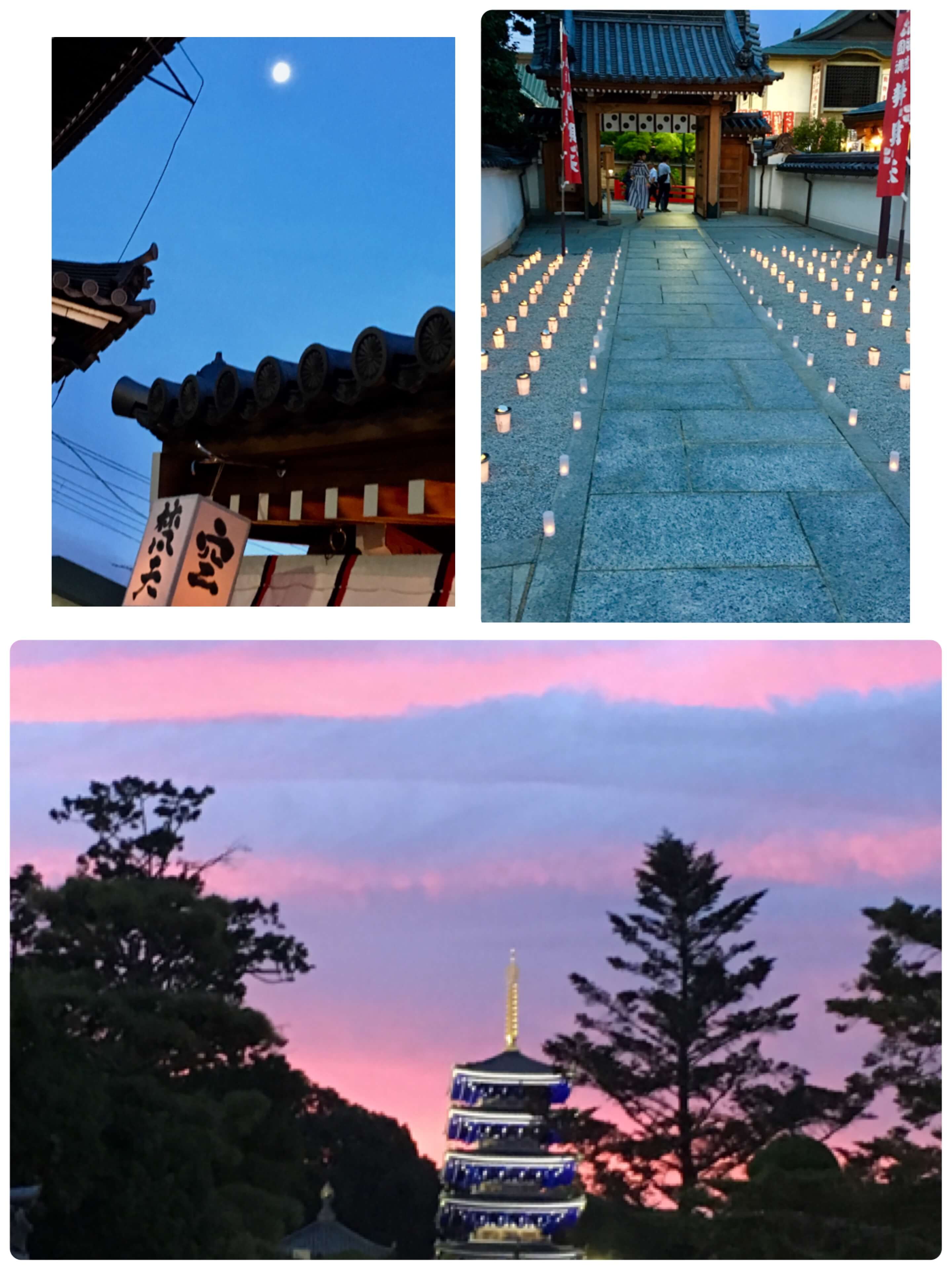

少し前に戻りますが、中山寺では毎年8月9日に【星下り】が開催されます。

星下りとは、どのような行事か、中山寺のホームページを引用させていただきます。

八月九日(ここのかび)は西国三十三所の観音さまが星にのって中山寺に集まる日です。星下り(ほしくだり)という名の由来は、その三十三所の観音さまが来迎されるお姿が、あたかも星が降るようであるからとされています。

この日にお参りすると三十三所の観音霊場すべてにお参りしたのと同じだけの功徳があるといわれています。

昼間はたくさんの子供たちがお神輿をかついで本堂の周りを練り歩く稚児梵天がおこなわれ、夜の勇壮な梵天奉幣は入魂白熱の宝塚市無形民俗文化財に指定されています。

毎年、星下りには、お参りしますが、今年は特に夕暮れが美しく、荘厳な趣きでした。

着付けを習い始めた2人!

涼しげに浴衣でお稽古致しました。

宝塚や猪名川の花火大会が開催されず、ちょっと寂しい夏でしたが、装いや、お菓子や、お道具で、夏を楽しんでおります。

23日が、暦のうえでは【処暑】

暑さが静まってくる頃だということですが、気がつけば蝉の声も静かになってまいりました。

暑いー🥵💦という言葉しか出ませんが、みえないところで秋が近づいてきているのでしょうか?

8月は、お茶箱のお稽古を中心に!

6種類あるお点前のどれもが、出した通りに仕舞うという合理性に、数式を感じるようで(数学は苦手ですが)、とても理にかなったお点前だと思います。

ただ、ままごとをしているような感覚になるこのお点前は、どうも好き嫌いがあるようで💦

今年は、圓能斎好みの御所籠を用いた【色紙点】を中心にお稽古致しました。

祇園祭は過ぎてしまいましたが

一路庵茶花の庭に、ムクゲ【祇園守 ぎおんまもり】が咲きました。

お茶会などでは、白の方をよく見かけますが、この花は、赤色です。

🐠1週目

涼を感じていただくおもてなし、洗い茶巾を始め、名水点、葉蓋、流し点などをお稽古

2週目・3週目

中級クラス

小習を中心としたお点前を学ぶ事により、TPOに応じたおもてなしをお稽古

上級クラス

奥伝をしっかりと学びました

奥伝は、秘伝のため、お点前にふれる事はできませんが、【畏敬】の念が自然と感じられ、自ずと気が引き締まります。

比較的長い時間のかかる花月です。

その後行った無言投げ込み花月が、ずいぶん短く感じられました。

夏の着物!

汗をかくし、暑いしで、ついつい敬遠されがちな夏の着物ですが、本人はともかく、回りを涼やかにしてくれます。

帯や帯締めの合わせ方や、透け感も、季節の移ろいと共に変わり、日本の文化の細やかさを感じます。