令和に年号が変わり今日でちょうど1年。

五月晴の下、森の貴婦人と呼ばれる大山蓮華が一路庵の庭で見事に咲きました。

その艶やかな香りがblogで伝えられないことが本当に残念です。

一服のお茶に 心をこめて

令和に年号が変わり今日でちょうど1年。

五月晴の下、森の貴婦人と呼ばれる大山蓮華が一路庵の庭で見事に咲きました。

その艶やかな香りがblogで伝えられないことが本当に残念です。

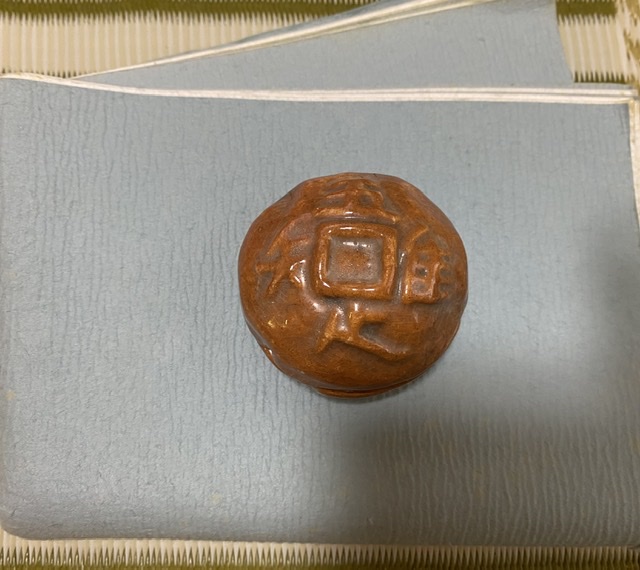

一路庵、はなれ(旧一路庵)にあるつくばいは、いつもお稽古茶事で使っていましたが、一路庵には実はもう一つつくばいがあります。

これは、龍安寺のつくばいを模したもので、このつくばいには、深い意味が隠されています。

龍安寺ホームページの説明を引用させていただきます。

【中央の水穴を「口」の字に見立て、周りの四文字と共用し「吾唯足知」(ワレタダタルコトヲシル)と読む。

これは、釈迦が説いた、「知足のものは、貧しといえども富めり、不知足のものは、富めりといえども貧し」という 「知足」(ちそく)の心を図案化した仏教の真髄であり、また茶道の精神にも通じる。

また、徳川光圀の寄進とされる。】

吾、唯、足るを知る

足るを知ることこそ、たとえ貧しくともこころが豊かであり、

足るを知らないことは、どれだけ豊かでも心は貧しい。

そう説明されています。

今、このつくばいは使うことがないので、模して作られた【つくばい文香合】を用意しておりました。

ただ、今回はお稽古がお休みとなってしまい、残念ながら炉の季節が終わってしまいましたが、次の炉の季節のお楽しみにしましょうということで、写真だけお披露目を!

皆様の、ご健康と1日も早い収束を祈りつつ。

お稽古をお休みしていますと、お花の話題ばかりになってしまいます。

今日は、風がきついので花が折れていないかみて回りましたら、天災ならぬ犬災😭😱

柵を乗り越えて、花の上でまさかの昼寝を💦💦

さておき、気を取り直し、今日は、和歌にも読まれた花を三種。

【カキツバタ】

杜若(カキツバタ)が、美しい紫の花を咲かせはじめました。初夏を感じるこの花にちなんだ和歌は、一路庵の人は、毎年話をしているので、もう耳にタコができているでしょう。

から衣 きつつなれにし 妻しあれば

はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ

『伊勢物語』に登場する在原業平の歌で、東下りの折に、今の愛知県のあたりで休息したところ、目の前に見事に咲いているカキツバタの花が、妻の普段着ている衣とよく似ていることで、都を思い出し、やむなく遠くまで来てしまったことを寂しく、そしてもう帰れないかもしれないという失意の中、はらはらと涙目して詠んだ歌と言われています。

「か・き・つ・ば・た」の5文字をそれぞれの句頭にいれて歌を詠んだことで、とても有名な歌です。

【オダマキ】

先日、難解漢字の花でアップしました、オダマキです。

先日のは、八重の西洋オダマキですので、どちらかというと、こちらの方が、お茶花としては床の間に良く映えます。

しづやしづ しづのおだまき繰り返し

昔を今に なすよしもがな(吾妻鏡)

義経の恋人だった静御前が、頼朝に囚われたとき、堂々と義経の事を思った歌をうたいながら舞った事で有名な歌です。

オダマキは、糸繰りの事。

今は、頼朝も栄華を極めていますが、糸繰りのように、世の中またどうなるかわかりませんよ。という怖い意味もこめられたという説も。

【山吹】

七重八重 花は咲けども 山吹の

みのひとつだに なきぞかなしき

ある日、道灌はにわか雨にあってしまい、みすぼらしい家にかけこみました。

道灌が「急な雨にあってしまった。蓑(今のレインコートのようなもの)を貸してもらえぬか。」と声をかけると、幼い少女が出てきて、そしてその少女がさしだしたのは蓑ではなく、何故か山吹の花一輪でした。

さっぱり意味がわからない道灌は「花が欲しいのではない。」とかんかんに怒り、雨の中を濡れて帰って行きました。

その夜、道灌がこのことを語ると、家来の1人が、後拾遺集に中務卿兼明親王が詠まれた歌

【七重八重花は咲けども山吹の(実)みのひとつだになきぞかなしき】

という歌があります。その娘は蓑ひとつなき貧しさを山吹に例えたのではないでしょうか。と、進言しました。

この事があってから、道灌は、自分の勉強不足を恥じ、歌の道も精進して学んだという事です。

昨日のblogはクイズ形式にさせていただいておりましたが、いかがでしたか?

では、早速答え合わせです😁

①イカリソウ

花が、船のイカリに似ているので、その名前が付けられました。葉は中国では薬用で使われるそうです。

②シャガ

シャガの名は、檜扇(ひおうぎ)の漢名の”射干”を 音読みしてつけられたそうです。

とても丈夫なので、いろいろな場所で力強く咲いています。

③オダマキ

オダマキの名前は、中心を空洞にして巻いた麻の糸玉「苧環」に花の形が似ているところから付けられました。

この花は、改良された西洋オダマキなので、少し本来のオダマキのイメージとは違います。

また、オダマキらしいオダマキがまもなく咲きますので、咲いたらアップします。

お花は、漢字をみると、えっ、こんなに難しい!!

というものが以外と多いですが、その漢字の中に、由来や、背景が含まれているものも多く、改めていろいろと教えてくれます。

でも、それにしても読めない😅😅

東京の郊外にある一本の桜を愛でるために、大変な渋滞ができ、三密を懸念した村長さんが、お越しにならないよう要請されたとニュースで流していました。

移りゆく春を惜しみ、都心ではなく郊外に車でいくなら大丈夫だろうという気持ちが、皮肉な事に思わぬところで三密を生んでしまったようです。

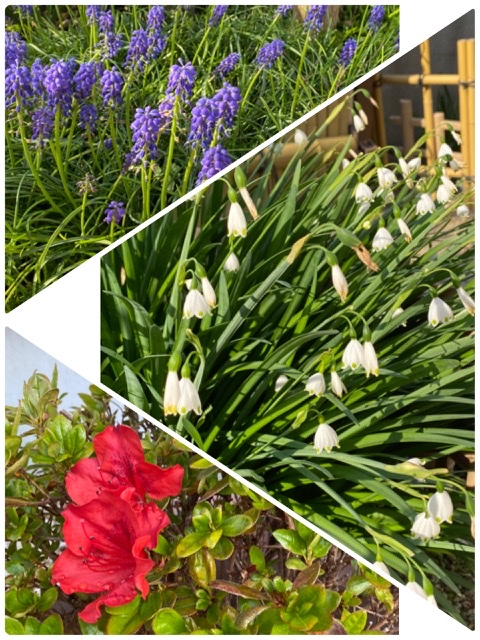

一路庵の庭も、初夏の趣きになってきました。

何が起ころうとも季節を告げてくれる花に、心励まされます。

この三種の花。

漢字が難しいものを選びました。

◯碇草、錨草

◯射干、著莪

◯苧環

読み方と、どの花かお分かりでしょうか??

では、ちょっと意地悪に答えは次のblogにて!

炉の季節の代表花【椿】は、今年も皆の心を癒してくれましたが、11月の炉開きまでお休みに!

半年後、またご機嫌良く咲いてもらうために、剪定や消毒など手入れしている中、その側で風炉の花が出番待ちを!

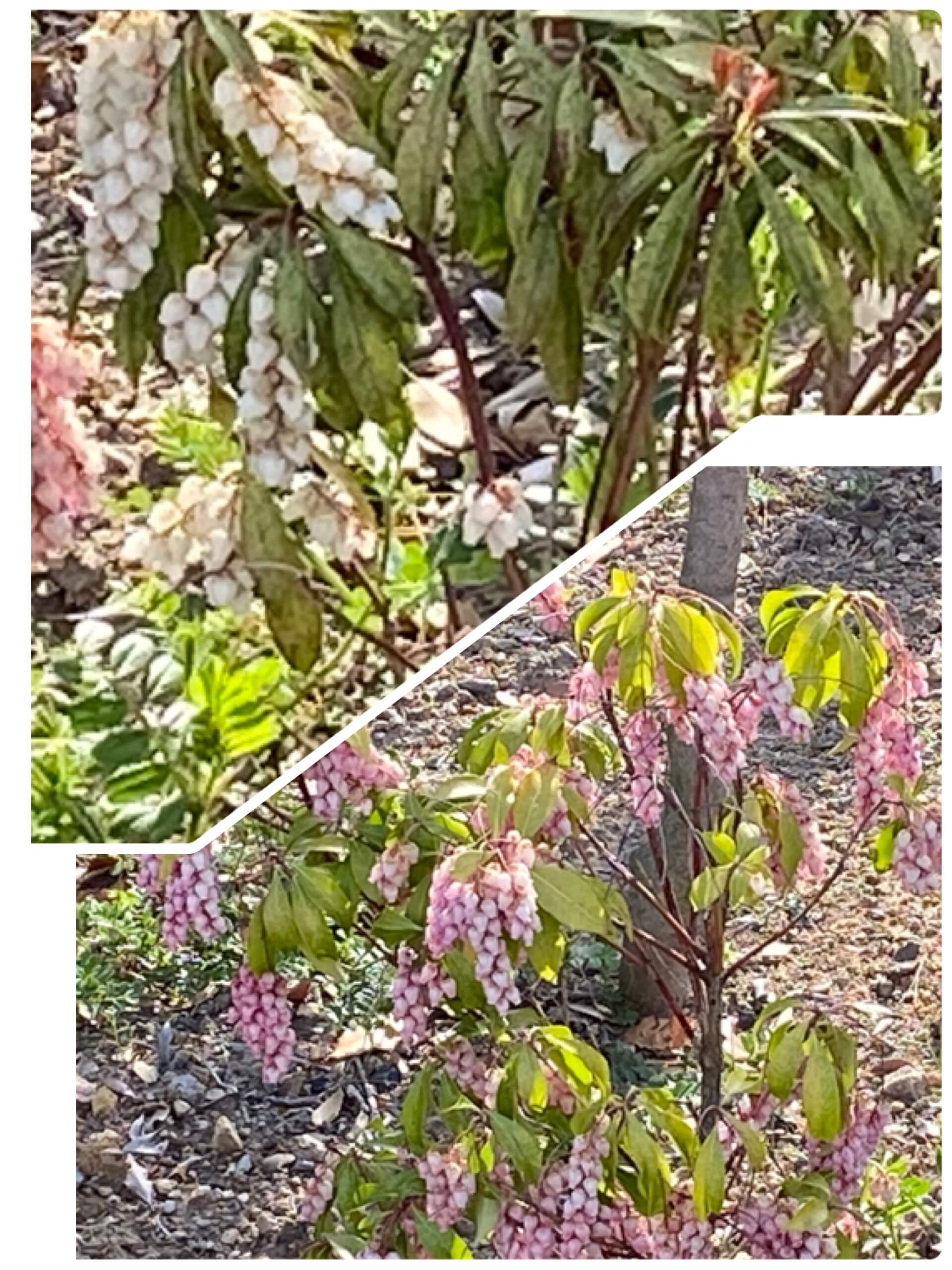

上側【大山蓮華】

艶やかで、森の貴婦人という呼び名に負けない美しい花。いつも初風炉の時、活けています。

下側【杜若】カキツバタ

初夏を感じさせる紫の花。

どちらも、つぼみが膨らんできて、来る出番が待ちきれないようです。

そして、7月の葉蓋に使う【梶の木】も、すこやかに大きくなってきています。

どうか、皆さんと共に、また風炉の季節を迎える事が出来ますように!

stay home😊

ソメイヨシノが散り、葉桜となった頃、八重桜が満開となり、もう一度、春を楽しませてくれます。

すぐ近所にある人気のイタリアンレストランのシンボルツリーが、八重桜【普賢象】(ふげんぞう)

鎌倉に室町時代からある品種で、普賢菩薩を祀る堂の横に咲いていたことから「普賢堂」と呼ばれるようになり、のちに「普賢象」と呼ばれるようになったそうです。

今年は、コロナウィルスの影響で、夜は早く閉めていらっしゃるようで、心なしかさびしさを感じます。

馬酔木と書いて、何と読むかちょっと難しいですね。

お花が好きな方ならよくご存知かと思います。

アセビ、またはアシビと読み、葉を馬が食べると酔ったようにふらつくということから名付けられたそうです。人間にとっても、有毒なものになるそうです💦💦

今、花が満開です。

馬酔木は、春にとても愛らしく花をつけるので、万葉集でもよく読まれたようです。

恋人のことを思い詠んだ歌

我が背子(せこ)に、我が恋ふらくは、奥山の、馬酔木の花の、今盛りなり

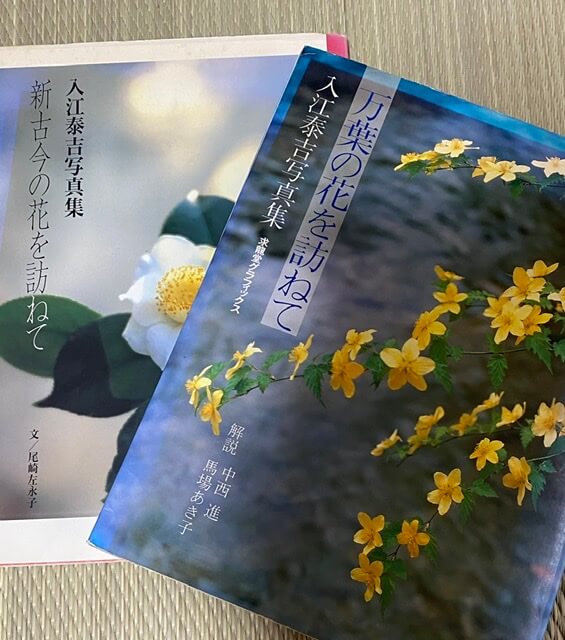

また、今は亡き偉大な写真家【入江泰吉】。

古都奈良を愛して撮り続けられた方として有名ですが、万葉の花の写真集を出しておられ、そこにも馬酔木が載せられています。

とても古いものなので、今は売られていないかもしれませんが、素敵な本です。表紙をご紹介します。

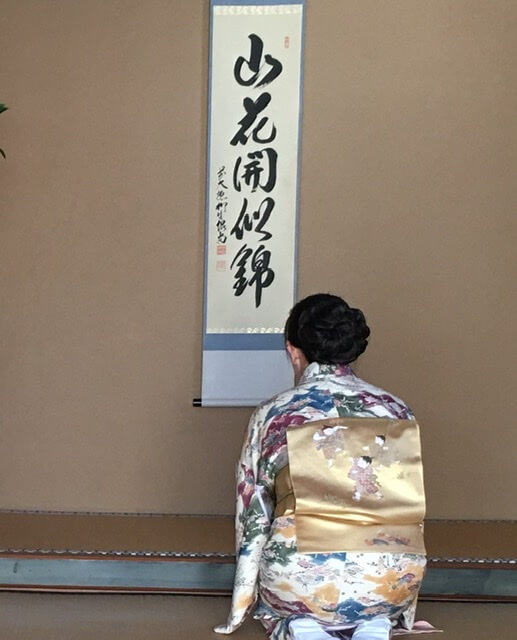

山花開いて 錦に 似たり

さんかひらいて にしきに にたり

春になり、花々が開き、華やかな様子が目に浮かぶ様ですが、これは、禅語で、碧巌録という経典にある言葉です。

禅語ですので、和歌などと違い、季節をめでるというより、真理を問うもののため、奥が深く、解釈は難しく、禅語の本を読んでもいろいろな解説が書かれています。

ただ、春になれば、様々な花が開く自然の普遍的な力強さは、とても心励まされます。

【一路庵の花々】

ちなみに、掛け軸の【錦に似たり】

という言葉から、紅葉を連想し、秋に掛ける事もあります。

そして、この木は、秋に撮ったものではなく、一路庵で今日撮ったものです。

ノムラモミジと呼ばれるようです。

まさに錦に似たりですね。

今日、4月8日は、お釈迦様が誕生された日といわれています。

【花まつり】が、行われるお寺も多く、何年か前、近所のお寺に行ってまいりました。

【天上天下唯我独尊】

つまり、人は誰でもこの世に一人だけであって予備の人間はいない。命は貴いものである。

と産まれてすぐにおっしゃったとか。

お像に甘茶をかける事が、しきたりの様です。

今年はどこもイベントが中止の様ですが、その言葉は、心に染み入りますね。

一路庵の桜も、花吹雪になってまいりました。

連日、お天気も良く、お花見スポットも自粛のせいか、近所の方が、一路庵の桜を楽しみに来られています。

お近くの方、あと数日は綺麗です。ただ、少しハチがいるようですので、ご注意を。桜の木にも、ご自由にお花見をどうぞ、ただ、ハチにはご注意くださいと、注意の札をかけています!