6月は紫陽花の美しい季節。

別名【七変化】や、【おたくさ】と呼ばれますが、

おたくさと呼ばれる由来は、かつて江戸時代、長崎に訪れたシーボルトの最愛の人【おたきさん】が1番好きだった花が紫陽花だった事から名付けられたそうです。

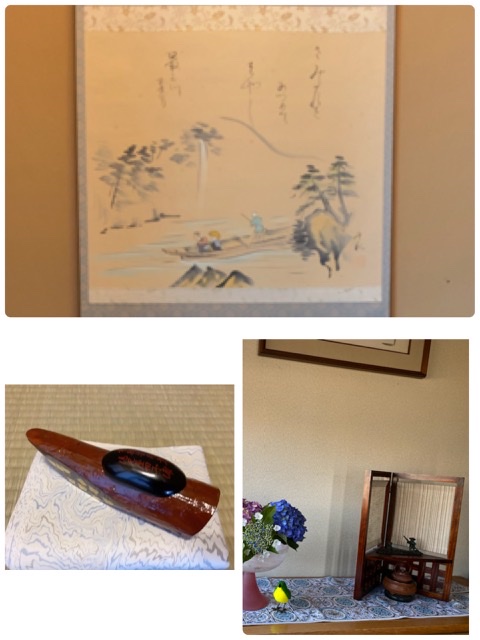

お茶花は、

しますすき、くされだま、玉咲藤袴、ムクゲ祇園守、みそはぎ。

くされだまは、ちょっとかわいそうな名前ですが💦、マメ科のレダマ(連玉)に似た草という事で名付けられたとか。

祇園守は、白花が多いですが、これは赤の祇園守。

来年は、祇園祭が盛大に行われます様に。

一服のお茶に 心をこめて

6月は紫陽花の美しい季節。

別名【七変化】や、【おたくさ】と呼ばれますが、

おたくさと呼ばれる由来は、かつて江戸時代、長崎に訪れたシーボルトの最愛の人【おたきさん】が1番好きだった花が紫陽花だった事から名付けられたそうです。

お茶花は、

しますすき、くされだま、玉咲藤袴、ムクゲ祇園守、みそはぎ。

くされだまは、ちょっとかわいそうな名前ですが💦、マメ科のレダマ(連玉)に似た草という事で名付けられたとか。

祇園守は、白花が多いですが、これは赤の祇園守。

来年は、祇園祭が盛大に行われます様に。

お濃茶は、

【一座を共にする客は、たとえ敵、味方、また身分の差があったとしても、皆等しく一碗を共にする】

というのが利休の頃より茶道の精神文化として受け継がれてまいりましたが、コロナウィルス感染防止のため、今は回し飲みで行う事はできません。

ただ、濃茶というフォーマルなお茶、薄茶というカジュアルなお茶という一面から考えても、濃茶の精神性はより高く、やはりたとえ口をつけず形のみのお稽古であっても回し飲みの練習は続けていこうと思っています。

楽茶碗は、古帛紗を添えませんが、それ以外のお茶碗は、熱の伝わりが多いため、古帛紗を添えます。

古帛紗がある場合と、ない場合の回しのみの仕方の違いもしっかりと復習致しました。

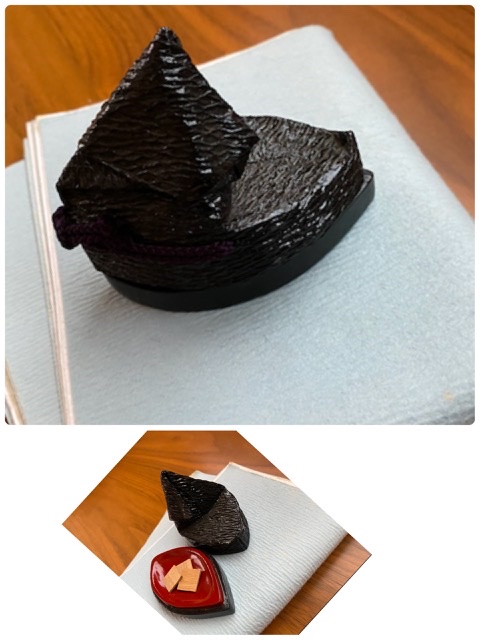

今月の楽茶碗は、初代長次郎七種のひとつ、【鉢開】写しです。

現存せず、行方不明だそうですが、托鉢の姿から取られたとの事です。

胴の真ん中がくぼみ、手に馴染む形の様に思います。

2ヶ月ぶりのお稽古再開で、嬉しさ反面、手洗い、うがい、消毒、マスクなど、感染防止にかなり気を取られるのでと心配もしていましたが、みんないつも通り、変わらず平常心で😋お稽古に集中出来たこと、ホッといたしました。

初風炉ですので一週目は、基本のお薄茶、お濃茶を、二週目は小習を、三週目は四か伝をお稽古致しました。

それぞれ、間違えたり、勘違いしたりはあったものの、茶道の無駄のない合理性は、間違えるとうまく先に進めなかったり、所作が乱れたりするため、自然と自分でその部分に気がつき、間違いを正す事ができます。

ただ、そこに至るまでには頭で覚えるのではなく、身につけるという事が大切だと思いますので、それぞれ皆さんがが身についてきた証拠だと、嬉しく思います。

風炉の季節は、竹の花入れがとても映えます。

上は、葵祭や祇園祭の賑やかな行列は中止になり、せめて御所車の花籠にて。

下左は、淡々斎好みの 鵜籠。

下右は、同じく淡々斎好みの まゆ籠。

梅雨の晴れ間。

紫陽花

そして海のごとく碧い空、神秘的な雲。

炉の最後の月、風炉の最初の月と大切な二か月をお休みせざるを得ず、そして、6月、待ちに待ったお稽古再開です。

寒い時期から暑い時期へいきなりの移り変わり。

6月お稽古のテーマは【舟】

掛け軸は、松尾芭蕉の有名な句、

【五月雨を 集めて早し 最上川】

お玄関には、NHKドラマ、おしんの船出のシーンのオブジェを飾りました。

お香合は、舟の形をした蜑小舟香合(あまのおぶねこうごう)

玄々斎のお好みになります。

蓋には、 雪能花月裳清見屋田子之浦

(雪の花月も清見や田子の浦)

と書かれています。

大きな嵐が訪れることのない様、良い船出になります様、願いを込めての取り合わせです。

二人静がたくさん咲いています。

【二人静】という有名な能があります。

ある乙女に静御前の霊がとりつき、僧は、弔うことを条件に舞を所望します。

かつて静御前が奉納した衣装を身につけ、乙女が舞い始めると、いつのまにか静御前の霊も同じ衣装で現れ、一人の女が二人になって舞を舞うという内容です。

真ん中の白い部分が、楚々とした静御前の美しさをイメージする事から名付けられたようですが、どの花も、3人、4人、5人と乙女がグループ化しています💦🌸

風炉の季節、一路庵庭の花の紹介です。

左上 イカリソウ

右上 黒蝋梅(ロウバイ)

下 白鳥草

上 白花 シラン

左下 鳴子百合

右下 破れ傘

上 ジャーマンアイリス

左下 蛍袋

右下 三寸あやめ

上 シラン

左下 露草

右下 エニシダ

早く皆さんにお会いできるように!!

お待ちしております。

(愛らしいお茶花たちより)

端午の節句にちなみ、烏帽子(えぼし)香合を出しました。

お稽古はお休みですが、初風炉の趣きをオンラインで😅

ちなみに烏帽子(えぼし)とは、古い時代から、男性のかぶり物、つまり、烏(カラス)色の帽子という意味だそうです。中国から伝来されたものです。

また、話は全く変わりますが、えぼしの形に似ている事で有名な、えぼし岩という岩が、茅ヶ崎にあります。

サザンオールスターズ【チャコの海岸物語】にも、

エボシ岩が遠くに見える

涙あふれてかすんでる

心から好きだよ

ピーナッツ抱きしめたい

浜辺の天使を見つけたのさ

浜辺の天使を見つけたのさ

とあるように、茅ヶ崎のえぼし岩は有名ですが、

一路庵のすぐ近くにも、私がひそかに【えぼし岩】と呼んでいる岩があります。

一路庵、すぐ近くにあり、子供用のベッドくらいの大きな岩です。

また、お稽古再開の時に、是非探索を🤣😁

名前は、【ハハコグサ】と情緒があるのに、すぐに駆除されてしまうちょっと嫌われ者の雑草。

でも、お茶花としては、使うことができます。

花が咲く前は、春の七草でお馴染みの【ゴギョウ】ですので、食用に。

また、それとは別に【チチコグサ】という雑草もあるそうですが、ハハコグサとの関係は、はっきりしないとか。