あっという間に2月も半ば。

少し投稿が遅れていますが、

1月初茶会の後は、奥伝のお稽古。

精神性が深く、また茶道の原点だとも感じるこのお稽古は、あくまでも秘伝、非公開。

回数を重ね、身につけていくごとに奥の深さを痛感する。

【茶禅一味】という言葉が浮かびます。

自ずと気持ちも引き締まります。

一服のお茶に 心をこめて

あっという間に2月も半ば。

少し投稿が遅れていますが、

1月初茶会の後は、奥伝のお稽古。

精神性が深く、また茶道の原点だとも感じるこのお稽古は、あくまでも秘伝、非公開。

回数を重ね、身につけていくごとに奥の深さを痛感する。

【茶禅一味】という言葉が浮かびます。

自ずと気持ちも引き締まります。

今年もはや2月になり、珍しく2日に節分、そして、3日は初午でした。

寒い立春ながら、梅の枝からは、【一枝の春】が。

お軸は達磨像。

【不識】と書かれています。

武帝が、達磨に、「私は仏教にたくさんの功徳を行ってきた、どれだけの幸福がもたらされるか?」

と尋ねた事に返した言葉。

「わからない」

僧が皇帝に対して無礼極まりない言葉だったでしょうが、シンプルな一言、しかし深い一言です。

初茶会、お席入りも充分にソーシャルディスタンスを取りつつ、でもやはりひととき華やいだ気分になります。

久しぶりに出してみた宗旦好みの高麗卓、祖母が大切にしていた古いものですが、金砂子の鶴のお水指を合わせて、和モダンのしつらえで。

1月のお稽古、1週目は初茶会!

合同で集まるのではなく、各クラスごとなので、充分な感染防止対策もでき、楽しく終える事ができました。

何回かに分けてblogにアップさせていただきたいと思います。

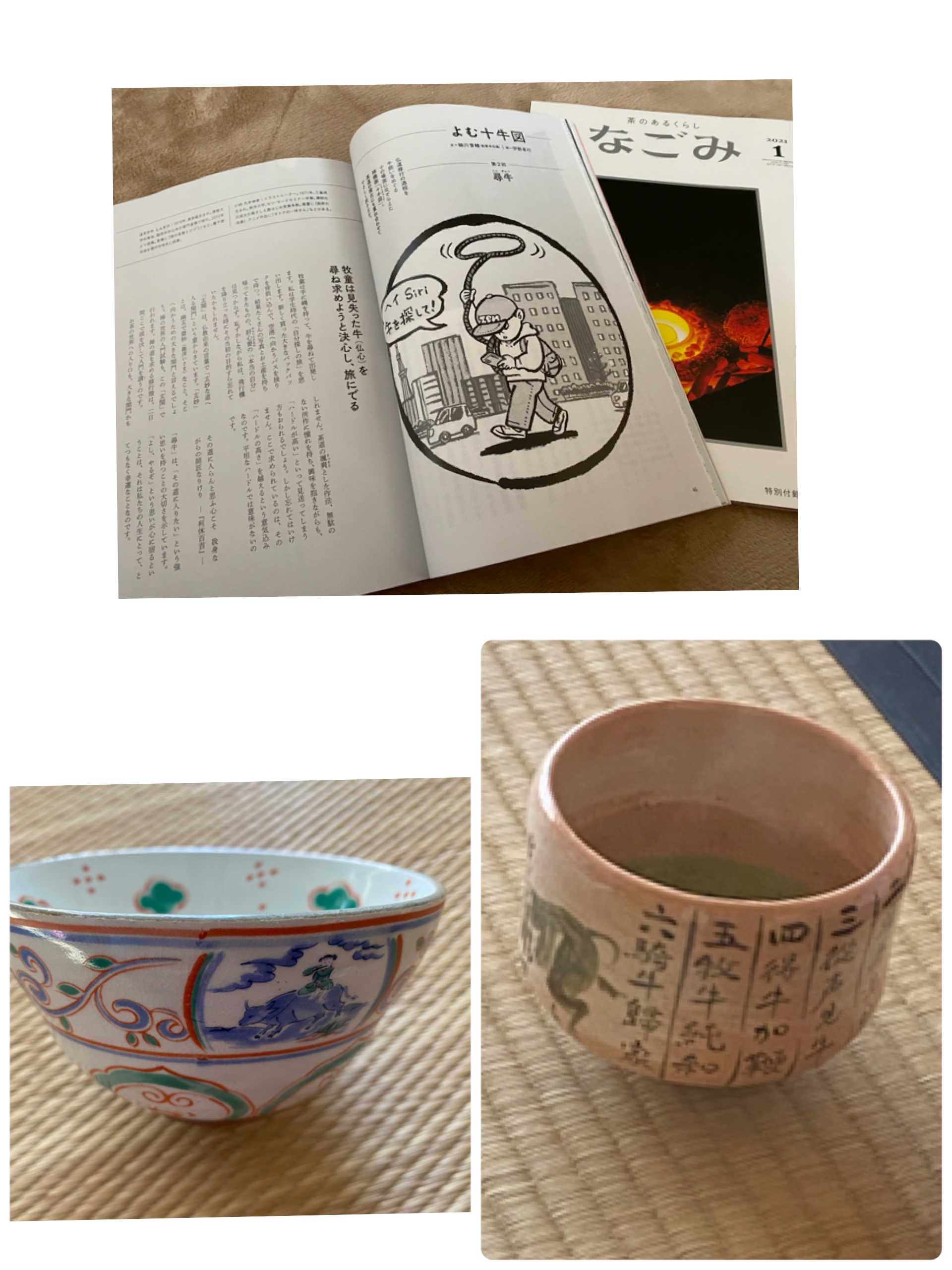

まずは丑年にちなみ、【十牛図】お茶碗!

十牛とは、禅修行の道のりにおいての過程を牛飼いに例えられたもの。

牛を探し、見つけ、手懐けていき・・・

十の場面を、画と詩で表現されたもの。

とても奥が深く、また人によって様々な受け止め方があると思います。

淡交社のなごみにも今年から連載されています。

11日より、令和3年の一路庵お稽古スタートです。

感染防止最優先に、今年も皆様と共に充実したひとときを重ねていきたいと存じます。

こんな時世だからこそ、一輪の花の尊さ、そして一服のお茶のありがたさを痛感いたします。

なお、第1週は初茶会。

今週土曜日まで続きますので、その後内容をアップさせていただきます。

補足

⭐️前回のblogにご質問ありました。

【クリスマスのお干菓子、とても素敵ですが、どちらのお菓子ですか?】

ご覧いただき、ありがとうございます。

◯上の方

La・KuGaN(ココア) 諸江屋 金沢

◯下の方

薄氷 森のクリスマス 五郎丸屋 新潟

La・KuGaNのパッケージも、とてもお洒落です。

今、大雪でどちらのお店もご苦労かと案じますが、

味はもちろん、目にも美味しい素晴らしいお干菓子でした。

終い稽古は、楽しみにしていたプチ贅沢茶会シリーズで。

お点前は、長板にて薄茶と濃茶、各服点。

今、1番大切な事は、コロナ感染防止。

お菓子を触る人は使い捨て手袋で、お客様でいただく際は、お茶碗はもちろん茶巾も取り替えます。

主菓子も、blogにアップする時だけ外しますが、

基本的にはカバーをかけて。

今後も、皆で協力しながら、コロナ感染防止対策を徹底していきたいと思っています。

12月のお香合は、

上段 狸 たぬき

下段 南瓜 なんきん

たぬきは、極寒の時期に行われる茶事、【夜咄の茶事】で好まれます。

夜行性であることがその理由で、他にフクロウなども好まれますが、

「帰り道、夜道でたぬきにばかされないように気をつけてくださいね🤭」というような小粋な配慮?も秘められているとか?!

かぼちゃの方は、冬至に合わせてゆずのお菓子と取り合わせました。

昨年12月、アップできなかったので、今さらながらですが、12月のお稽古復習を💦💦

掛け軸は、【無事是吉祥】

年末は、無事過ごせた事に感謝しつつ、このお軸をかける年が多いですが、去年こそ、平常という事のありがたさ、大切さ、難しさを感じた年はありません。

どうぞ今年は、平常な日々が戻ります様に。

あけましておめでとうございます。

気がつけば、師走はバタバタと過ぎ去ってしまい、ブログがすっかりご無沙汰に💦💦

コロナ禍で、時間の感覚さえ奪われそうな落ち着かない日々ですが、その中で季節は確実にうつり変わり、また、その季節に応じて、花は忘れずに咲いてくれる事に心打たれます。

今日は、七草の日。

正式には、【人日の節句】といい、五節句のうち、1番のお節句です。

ちなみに、中国では、1日は鶏の日、2日を犬の日、3日を亥の日、4日が羊の日、5日が牛の日、6日が馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていたそうです。そして、7日目を人の日(人日)とし、人日の節句とよばれ、その日に恩赦などが行われたそうです。