明日から炉の季節。

お道具はもちろん、活けるお花も変わります。

かといってお道具と違い、お花は思ったように咲いてくれないところが悩みの種です。

椿の西王母や炉開きは、10月に次々と咲き、今お休み中。炉開きに上手く椿が咲いてくれるかどうか

「お花の名前が覚えられません

上段 右寄りから

竹雲斎 花籠に

大立浪草、大瑠璃虎の尾、水引、瑠璃唐錦、白蝶草、紅チガヤ、キセワタ

下段 右寄りから

半七作 花入に

花笠ムクゲ、藤ウツギ、秋明菊、マツムシ草、桜蓼

一服のお茶に 心をこめて

明日から炉の季節。

お道具はもちろん、活けるお花も変わります。

かといってお道具と違い、お花は思ったように咲いてくれないところが悩みの種です。

椿の西王母や炉開きは、10月に次々と咲き、今お休み中。炉開きに上手く椿が咲いてくれるかどうか

「お花の名前が覚えられません

上段 右寄りから

竹雲斎 花籠に

大立浪草、大瑠璃虎の尾、水引、瑠璃唐錦、白蝶草、紅チガヤ、キセワタ

下段 右寄りから

半七作 花入に

花笠ムクゲ、藤ウツギ、秋明菊、マツムシ草、桜蓼

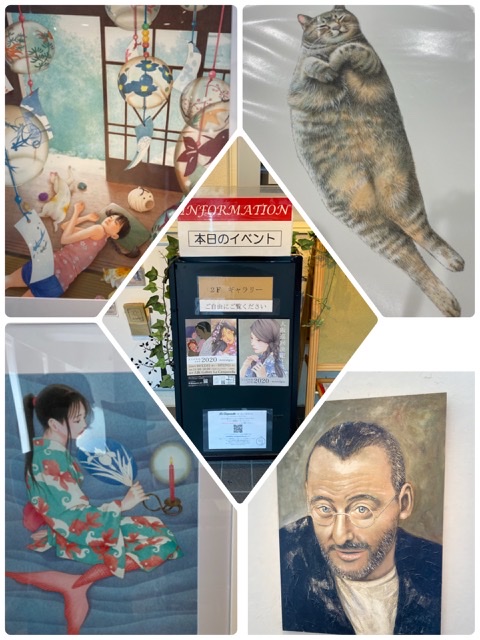

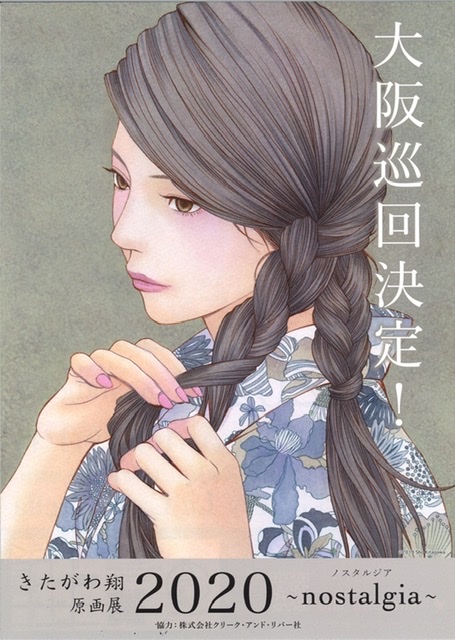

コンサート&ギャラリーコラボお茶会でいつもお世話になっている、大阪・ラ カンパネラで開催されている【きたがわ翔 原画展】を観に!

きたがわ翔さんは、ご存知の通り漫画家として著名な方!

でも、この原画展では、漫画を中心に展示されているのではなく、nostalgia〜ノスタルジア〜をテーマに、数々の絵が展示されているので、ファンの方はもちろん、漫画を読まない人も、惹きこまれる魅力を感じると思います。

私も、すっかりきたがわ翔さんnostalgiaの世界観に惹き込まれてしまいました。

残念ながら、夜は6時までなのと、明日で終わりなのですが、間に合う方は、ぜひnostalgiaの世界へ!

古人の名工たちのお道具は、その背景に様々な歴史なども感じ取られ、心を打たれる事もしばしです。

また、展示してあるものを拝見するのではなく、茶道の様に、実際にその品を手にとり、また一服のお茶をいただくということは、非常に贅沢な事だと思います。

コロナ禍のため、ほとんどのお茶会は中止となっていますので、お稽古をより充実したものにさせたく、お道具も毎回写しのもので、勉強していただいております。

今回は、楽、初代長次郎七種の内【臨済】

焼き破れの5点を臨済宗五山に見立てたとか。

内側が特徴的なお茶碗でした。

毎年、賑やかなハロウィンですが、今年は密にならないよう、自粛に心がけるように呼びかけられています。

一路庵では、お稽古にて、ハロウィンを楽しみました

急に寒くなり、秋が深まってまいりました。

仲秋の名月の次は、晩秋の名月【十三夜】。

片方だけ観る事は、片見の月 といわれるとか。

秋泉棚に、蓋置、香合とも兎にて。

夜明け前の彩り

◯炭手前、月型の見本の様な、本物の月

◯あかね雲

◯ソーシャルディスタンス 鳥たちも守ります

茶道では、

◯◯お好み

という言葉が、よく使われますが、茶人や代々お家元は、様々なお道具を好まれました。

そこには、その方の人となり、歴史的背景など感じる事が多く、今月10月は、【徳風棗】を使ってお稽古いたしました。

このお棗は、玄々斎好みで、【徳風】という言葉は、

【君子の徳は風なり、小人の徳は草なり。草之に風を上うれば、必ず偃す。】

という論語からきています。

徳のある風と、それに導かれ、風になびく草。

棗蓋表には、【一粒万倍】とかかれ、

蓋裏には、今にも弾けようとする籾(もみ)が9粒。

無事稲刈りの季節を迎え、【一粒万倍】に実ったお米をいただける事のありがたさを改めて感謝いたしました。

旧一路庵前の田んぼも、稲が立派に実り、収穫の日も間もなくの様です。

10月は、名残の月。

風炉の季節が終わり、11月、茶人の正月と呼ばれる炉開きの月を迎えます。

名残の月は、侘びの趣向が好まれ、風炉も中置に。

今年は五行棚にてお稽古致しました。

【木、火、土、金、水】もっかどごんすい

と呼ばれる五行がその棚の中に全て含まれる事から

五行棚と呼ばれます。

お稽古では織部の風炉を使っておりますが、本来土風炉を使う事により、木火土金水、つまり棚板、炭、風炉、釜、お湯が全て含まれます。

侘びの趣向は、松島の特産 埋れ木細工によるお香合、

名月の趣向は、蓋を開けるとかぐや姫が・・サプライズ棗。

そして、侘びの中にも華やかさを・・・竹の花入は、竹雲斎作、朱漆にて。

繊細さに、日本の文化の奥深さを感じます

左上から、

月明かり

銀杏

秋桜

右上から、

新潟・大和屋 季節のお干菓子

たまごの味が絶品の 京都 花兎

新潟・瑞花 米百俵

ちなみに、米百俵とは、有名な逸話にちなんだご銘だそうです。

瑞花、ホームページより引用させていただきます。

【小林虎三郎「米百俵の精神」戊辰戦争で焼け野原になった長岡藩に百俵の米が贈られました。長岡藩大参事・小林虎三郎は「国が興るのも町が栄えるのもことごとく人にある。食えないからこそ学校を建て人物を養成するのだ」と教育の大切さを説き、米を売り教育資金にあてました。その教育資金は国漢学校などで使われ、そこから多くの逸材が輩出され、新生日本の礎を築きました。「米百俵の精神」は今も長岡の教育やまちづくりの指針となっています。】

今日のお菓子は、水菓子も添えて。

今朝採れたての白イチジクをK子ちゃんが持ってきてくれました。

白イチジクは珍しく、全員初めて口にしました。

普通のイチジクの5分の1くらいの小粒の中に、甘さと水々しさで、言い表せない美味が凝縮

ところで、イチジクはお菓子ではなく果物ではないの?と思われるかもしれませんが、果物がもともとお菓子のルーツで、今でも五種や七種のお菓子をいただくお点前の場合は、果物を添えることになっており、その果物の事を水菓子と呼びます。